友谊新闻

【奋斗的友谊人最美丽】啃下最小最硬的“骨头”

总有一些身影,以奋斗为笔,

书写着动人篇章;

总有一些故事,以坚守为墨,

描绘着时代画卷。

近日,我院举办了“奋斗的友谊人最美丽”主题宣讲比赛。自3月比赛启动,25个党支部的30名参赛选手踊跃参与,他们以身边人、身边事为素材,用质朴的文字、真挚的情感,将我院医务工作者在救死扶伤、科技创新、援疆援藏、对外援助和重大活动保障工作中的动人故事娓娓道来。这些故事,是友谊人对“对党忠诚”的生动诠释,是他们在急诊室里争分夺秒、手术台前精益求精、援助路上风雨兼程的真实写照,更是他们贯彻落实习近平总书记“以人民健康为中心”指示精神的鲜活实践。

此刻,让我们一同走进这些优秀稿件,聆听奋斗者的心声,感受友谊人的力量。

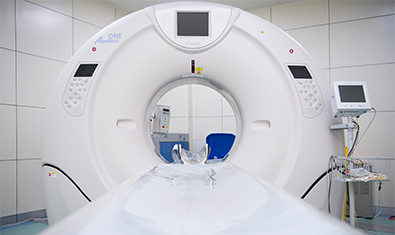

成人身体有206块骨头,最大的是股骨,在大腿;最小叫镫骨,只有两三毫米,藏在耳朵里。对影像科医生来说,“最小”意味着“最难”。20世纪90年代,我的前辈王振常院士就遇到了这样的难题——一位被耳鸣折磨了几十年的患者,整夜睡不着觉,可当时的CT片子上却什么都看不出来。

患者有症状,片子没病变,问题出在设备上。那时的王振常攥着片子反复看,“影像学是医生的眼睛,这眼睛要是‘近视’了,怎么给病人看病?”他决心要研发一台“视力更好”的CT机。

可一个医生要跨界做设备,谈何容易?有人劝王振常:“你一个大夫研究啥设备啊?”他没被困难吓倒,跑到清华大学,拉着工科团队共同研究技术参数,最终把分辨率定在50微米——相当于头发丝的一半细。他们自己研制小焦点大功率X线发生器等核心零部件,填补了国内外空白。

当分辨率提高到50微米,新的问题又来了:心跳带来的细微震动都会让图像变模糊。怎么办?王振常院士带着团队想出了办法:用双目视觉跟踪技术,给跳动的耳朵“拍定格动画”,再一点点把数据拼起来。

熬了整整10年,不知道改了多少次算法,做了多少次临床测试,全球临床应用分辨能力最高的骨质 CT 终于造出来了,王振常院士啃下了这块最小最硬的“骨头”!仪器的分辨力是传统设备的6倍,辐射剂量却只有三分之一。不仅能看到最小的镫骨,而且能够清晰地观察到我们骨骼的骨微结构,即骨小梁的数量,发现骨骼的早期病变。因此,这台设备不仅成了耳部疾病诊断的“金标准”,还成了骨科早期筛查的好帮手。

目前,这台CT已经在全国数十家医院装机应用,同时,正在计划向全球推广,造福更多的患者。

我曾问过王振常院士:“为什么国外没有将分辨力更好的CT用于临床呢?”他说:“国外是收益导向,我们是患者导向,我们的CT机收益虽然少一些,但解决的却是专病患者的切身病痛。”

我第一次被王振常院士震撼还不是这台仪器,而是在早晨7点的科室。本以为自己来得够早,却看见王振常院士已经坐在电脑前。那时北京的天还没全亮,他为了节约时间,避开早高峰,6点多就来单位上班。

后来,我加入了王振常院士的科研团队,和他越来越熟悉,在他办公室看到了这张照片:2014年,王振常院士率领医疗队到几内亚抗击埃博拉疫情,结束任务时,几内亚总统为他颁授共和国勋章。从业40年,他两次获得国家科技进步二等奖,拥有国际和国家发明专利20余项,牵头制定了很多行业规范指南,是我国医学影像学的带头人、医疗援非的时代楷模。他说:“我就想让世界看看,中国人能造出最好的仪器,以后得按中国标准来!”

现在每次操作这台世界最先进的微米级骨质CT仪器,我总会想起王振常院士的叮嘱:只要心里装着患者疾苦、始终保持较真钻研的劲头,工作中就没有啃不下的“硬骨头”。我渴望成为像王振常院士这样的“大医生”——把人民健康镌刻于心,将攻坚克难铸入血脉,永远保持敢啃“硬骨头”的开拓魄力与医者担当!

(影像中心第一党支部 张 浩)

微博

微博 微信

微信

京公网安备11010202008305号

京公网安备11010202008305号